시간의 결을 읽는 나의 궁궐 프레임.

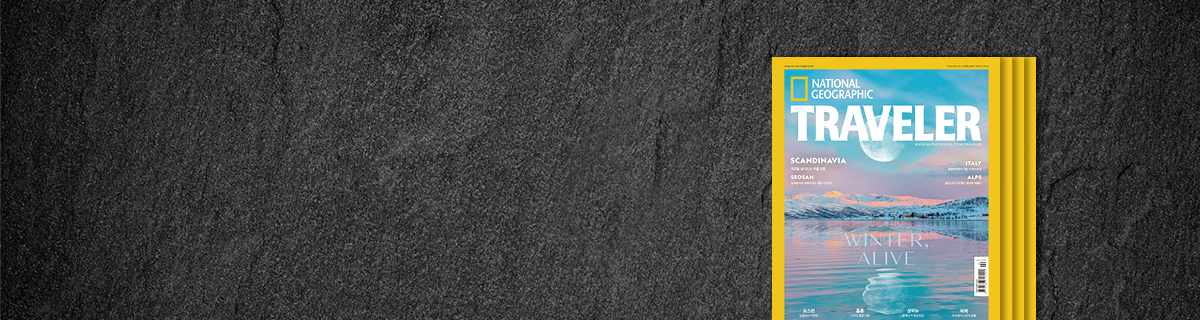

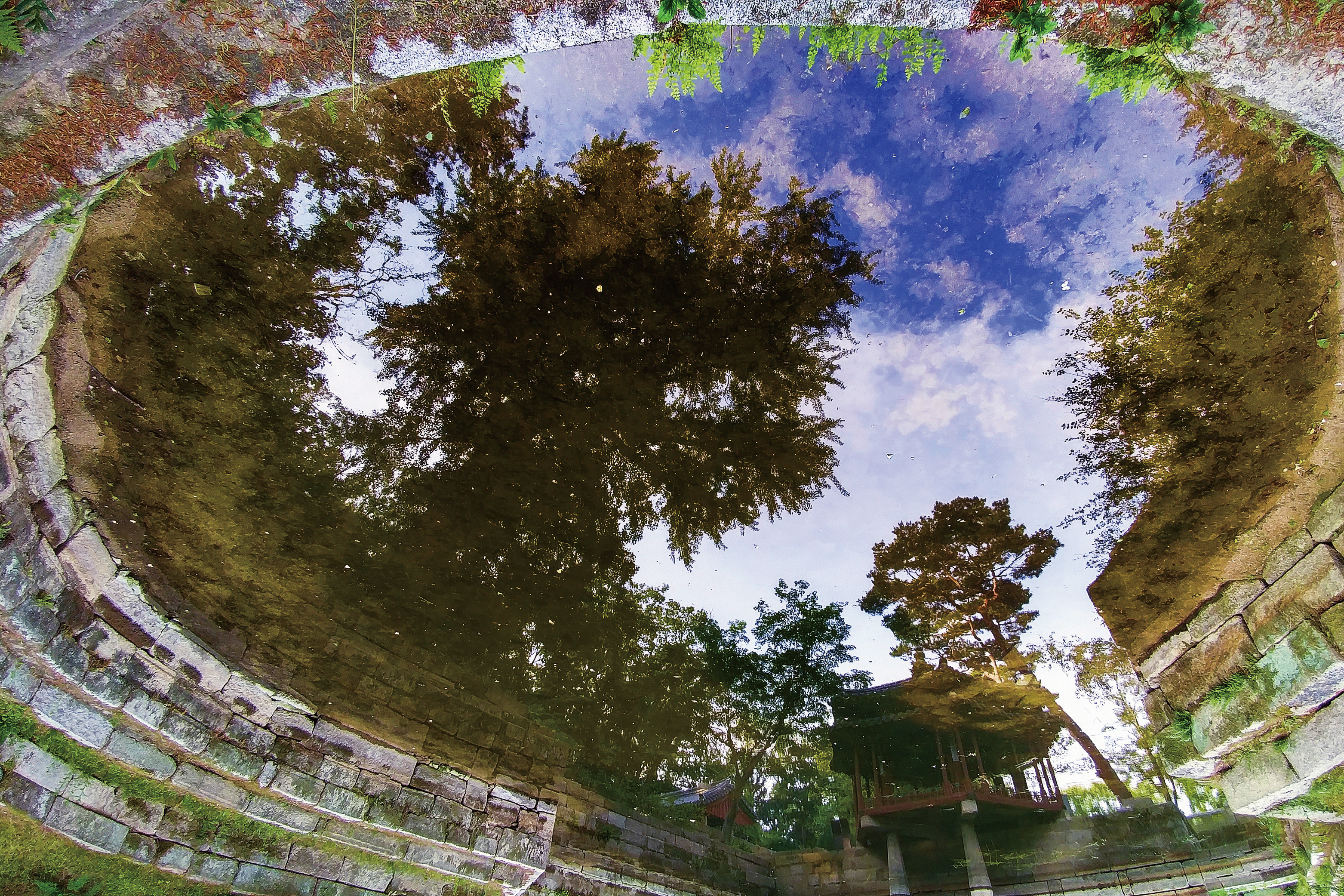

궁궐은 겹겹의 마당과 전각이 처마로 서로를 잇는다. 사진가에게 이 겹침은 곧 고민의 시작이다. 기와 한 장, 단청 한 모서리에도 남은 손길의 온도를 놓치고 싶지 않기 때문이다. 궁궐을 사진으로 담는 일은 단순히 구도가 아니라, 그 구조의 이유를 탐구하는 과정이다. 이 목재는 어떤 산에서 왔는지, 왜 처마의 곡선이 여기서는 낮게 눌리고 저기서는 가볍게 들리는지. 이러한 물음에 답을 찾을 때 비로소 이미지는 깊이를 얻는다.

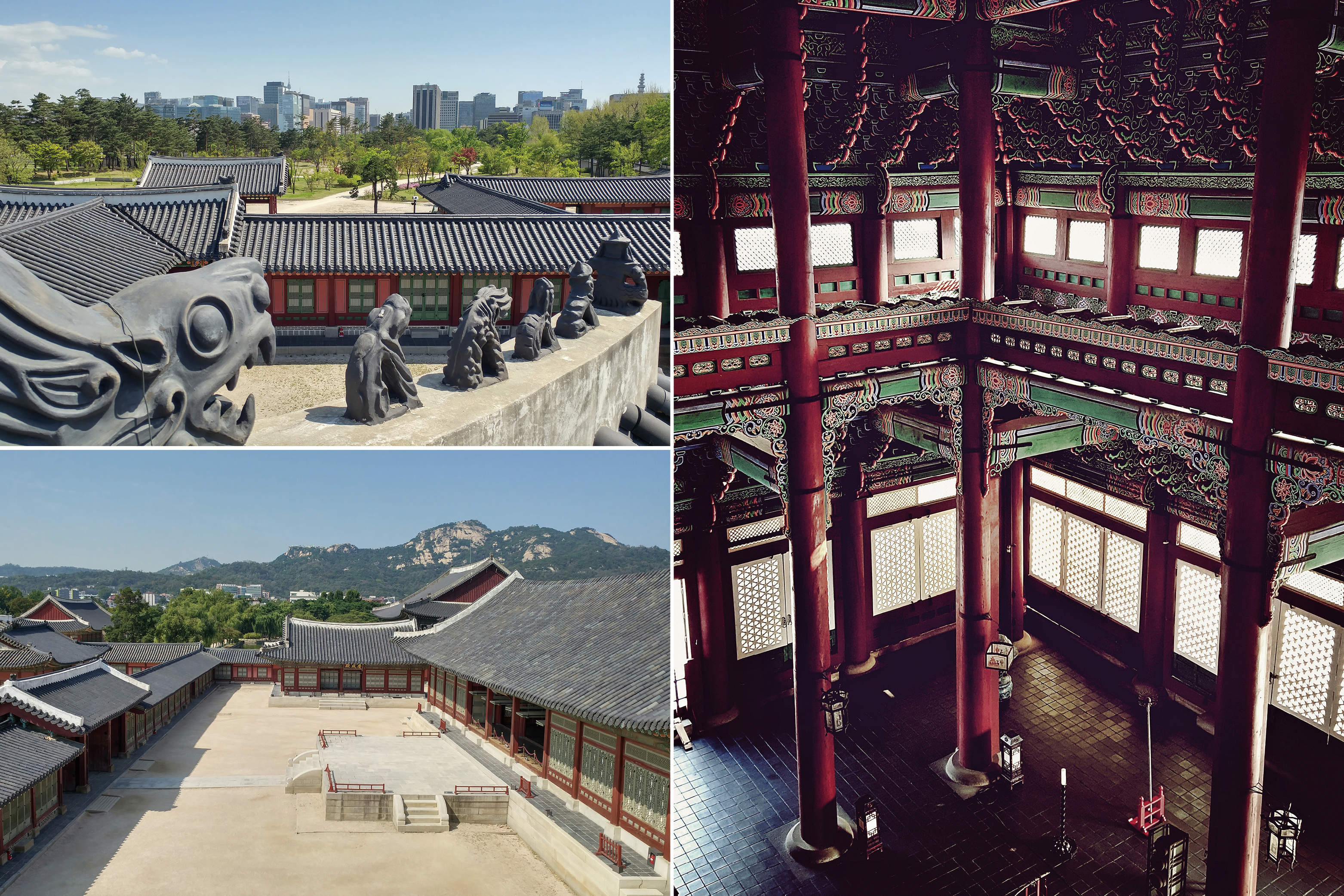

궁궐의 미학은 과시보다 절제, 색의 폭발보다 여백과 반복의 호흡을 따른다. 단청은 화려한 장식이기 전에 목재를 숨 쉬게 하며 균열을 읽게 하는 얇은 보호막이다. 바랜 단청의 색 사이로 목재의 숨이 오른다. 계절과 햇빛, 바람과 습도가 함께 시간을 발효시키며 축적된 세월의 층이 관람객 앞에 남는다. 이해가 쌓일수록 나는 셔터 한 번이 아니라 이어진 세대의 조율을 기록하고 있음을 느낀다. 이 느린 이해가 결국 사랑이 된다.

지붕 위와 연못가, 현판의 마모와 기와의 반사. 이들은 서로 다른 속도의 시간을 궁궐 안에서 조율한다. 나는 대목수로서 구조를 손보지만 실은 사라지지 않을 ‘원형’이 아니라, 계속 조정되는 ‘현재형의 전통’을 다듬고 있다. 닳음과 채움의 경계에서 하루의 작업은 다음 세대를 위한 시간을 확보한다. 우리가 ‘옛것’이라 부르는 것은 느린 손길이 시간을 붙들어 온 결과물이다.

정명식은 국가유산청에서 근무하는 대목수이자 사진가로 활동하고 있다. 2004년부터 민가와 사찰을, 2011년부터는 4대 궁궐과 종묘와 사직, 조선 왕릉의 건축물 보수를 수행 중이다. 한 손에는 대패를, 다른 한 손에는 카메라를 잡고 한국의 문화유산을 사진으로 담아 ‘한국을 드러내는(KOREA, UNCOVERED)’ 시리즈를 발표하고 있다.